Von Dalle erstelltes Bild der Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo, das Elemente des handwerklichen Kobaltabbaus in der Demokratischen Republik Kongo zeigt

Die lieferkettenbezogenen Scope-3-Emissionen sind deutlich höher als die aus dem direkten Betrieb stammenden Emissionen. Sie betragen das 26-Fache der Emissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien. Tatsächlich übersteigen die gemeldeten Upstream-Emissionen aus Schlüsselindustrien wie Fertigung, Einzelhandel und Materialwirtschaft die gesamten CO₂-Emissionen, die im Jahr 2022 in der Europäischen Union verzeichnet wurden, um das 1,4-Fache.[1] Trotz ihres überwältigenden Beitrags zum gesamten CO2-Fußabdruck werden Emissionen in der Lieferkette weitgehend vernachlässigt. Unternehmen messen ihre direkten Betriebsemissionen unter Scope 1 und 2 doppelt so häufig wie ihre Lieferkettenemissionen unter Scope 3. Darüber hinaus setzen sich Unternehmen 2,4-mal häufiger Reduktionsziele für Betriebsemissionen als für jene, die in ihren Lieferketten entstehen. Infolgedessen haben nur 15% der Unternehmen, die an das Carbon Disclosure Project (CDP) berichten, vorgelagerte Scope-3-Reduktionsziele festgelegt. Dies verdeutlicht eine kritische Lücke bei den Dekarbonisierungsbemühungen der Unternehmen. Da die Regulierungsbehörden weltweit die Offenlegungspflichten zum Klimaschutz verschärfen, hat sich die Berichterstattung über Scope-3-Emissionen von einer freiwilligen Best Practice zu einer betrieblichen Notwendigkeit entwickelt. Die Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) schreibt vor, dass bis 2025 die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von fast 50.000 Unternehmen erfasst werden müssen, was einen Paradigmenwechsel bei den Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Unternehmen widerspiegelt.

Ebenso verlangt Kaliforniens Gesetz SB 253 die Offenlegung von Emissionsrechten gemäß Scope 3 für Unternehmen mit einem Umsatz von über 1TP5B1 Milliarden bis 2027, was die Notwendigkeit robuster Emissionsbilanzierungsrahmen unterstreicht.[2] Unternehmen sehen sich heute mit einem komplexen Umfeld konfrontiert, das durch zunehmende Offenlegungspflichten, divergierende regulatorische Standards und eine zunehmende Komplexität der Lieferketten geprägt ist. Rund 921 TP4T der weltweiten Unternehmensemissionen fallen in den wichtigsten Rechtsräumen mittlerweile unter die Berichtspflichten des Scope 3. Dies führt zu zunehmendem Druck auf die Unternehmen, ausgefeilte Methoden zur Emissionsverfolgung zu entwickeln. Der Kontrast zwischen den reduzierten Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsicht SEC, dem allumfassenden Mandat Kaliforniens und dem doppelten Wesentlichkeitsrahmen der CSRD verdeutlicht die Herausforderungen, die Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften bewältigen müssen. Zudem sind multinationale Konzerne oft mit komplexen Lieferketten verbunden, in denen die Emissionen Tausender von Lieferanten auf verschiedenen Ebenen verfolgt werden müssen. Dies erhöht sowohl die Komplexität als auch das Risiko von Ungenauigkeiten in der Berichterstattung.

Die versteckten Kosten aktueller Ansätze

Die meisten Unternehmen sind mit erheblichen Ineffizienzen bei ihren aktuellen Methoden zur Berichterstattung von Scope-3-Emissionen konfrontiert. Diese basieren stark auf manueller Datenerfassung, geschätzten Emissionsfaktoren und rückwirkender Compliance-Berichterstattung. Diese veralteten Ansätze führen zu erheblichen Fehlern, treiben die Compliance-Kosten in die Höhe und behindern die Dekarbonisierungsbemühungen, da kritische Emissions-Hotspots in den Lieferketten nicht identifiziert werden. Ohne einen präzisen und proaktiven Rahmen riskieren Unternehmen regulatorische Sanktionen, Reputationsschäden und verpasste Chancen zur Lieferkettenoptimierung und Emissionsreduzierung.

Manuelle Datenerfassung bei Lieferanten Dies führt häufig zu inkonsistenten und unvollständigen Emissionsdaten, da die Berichtskapazitäten der Lieferanten unterschiedlich sind. Vielen kleinen und mittleren Lieferanten fehlt es an der notwendigen Expertise, Technologie oder den Anreizen, genaue Emissionsdaten bereitzustellen, was zu erheblichen Abweichungen führt. Zudem ist die manuelle Erfassung und Überprüfung von Emissionsdaten arbeitsintensiv, erhöht den Verwaltungsaufwand und die Kosten und bietet Raum für menschliche Fehler und betrügerische Berichterstattung. Die Ineffizienz dieses Prozesses erschwert es Unternehmen, strenge Berichtsfristen einzuhalten und die globalen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Derzeit verlassen sich die meisten Unternehmen auf die manuelle Datenerfassung von Lieferanten, geschätzte Emissionsfaktoren und rückwirkende Compliance-Berichte. Diese Methoden sind jedoch mit Ineffizienzen, Ungenauigkeiten und verpassten Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung behaftet. Studien zeigen, dass die Berechnung von Scope-3-Emissionen Fehlermargen von bis zu 43% aufweisen kann, was die Zuverlässigkeit der gemeldeten Daten erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus ist die Einhaltung der Vorschriften kostspielig: Für mittelständische Unternehmen entstehen dadurch durchschnittliche jährliche Compliance-Kosten von $2,4 Millionen, was oft von proaktiven Investitionen in Emissionsreduzierungsinitiativen abschreckt. Über die Einhaltung der Vorschriften hinaus führen ineffektive Berichtsmechanismen zu verpassten Dekarbonisierungschancen, da Unternehmen die notwendigen detaillierten Einblicke fehlen, um hochwirksame Emissionen in der Lieferkette zu identifizieren und zu minimieren.

Das Fehlen standardisierter, überprüfbarer Daten erschwert das Emissionsmanagement von Scope 3 zusätzlich. Lieferkettenemissionen werden häufig aufgrund mangelnder Lieferantenbeteiligung, unzureichender Verifizierungsprotokolle und fragmentierter regulatorischer Rahmenbedingungen in den verschiedenen Rechtsräumen unterberichtet. Ohne präzise Daten fällt es Unternehmen schwer, sinnvolle Dekarbonisierungsstrategien umzusetzen. Dies führt dazu, dass sie sich zu sehr auf Branchendurchschnitte und allgemeine Emissionsfaktoren verlassen, die die Nuancen spezifischer Lieferketten nicht erfassen. Diese Herausforderung ist besonders ausgeprägt in umweltschädlichen Branchen wie der Landwirtschaft und dem Bergbau, wo die Emissionsquellen je nach Region und Betriebsablauf stark variieren.

Geschätzte Emissionsfaktoren werden häufig als Proxy verwendet, wenn lieferantenspezifische Daten nicht verfügbar sind. Sie führen jedoch zu erheblichen Ungenauigkeiten bei Scope-3-Berechnungen. Diese verallgemeinerten Branchendurchschnitte berücksichtigen keine Unterschiede in Produktionsmethoden, Energiequellen und regionalen Umweltauswirkungen. Infolgedessen stellen Unternehmen, die sich auf Emissionsfaktoren verlassen, ihren tatsächlichen CO2-Fußabdruck oft falsch dar, was zu fehlgeleiteten Nachhaltigkeitsstrategien führt. Darüber hinaus fordern Regulierungsbehörden und Investoren zunehmend eine höhere Datengranularität, sodass Unternehmen von Schätzungen auf die Erhebung primärer Daten umsteigen müssen.

Rückwirkende Compliance-Berichterstattung Unternehmen werden dadurch eher reaktiv als proaktiv und können ihre Emissionen dadurch nicht zeitnah reduzieren. Da Scope-3-Emissionen rückwirkend gemeldet werden, verpassen Unternehmen oft Chancen, Verbesserungen in der Lieferkette umzusetzen, die zu erheblichen Reduzierungen führen könnten. Dieser verzögerte Ansatz führt zu höheren Compliance-Kosten, da Unternehmen zusätzliche Ressourcen für die Korrektur von Berichtsfehlern und die Erfüllung sich entwickelnder regulatorischer Erwartungen aufwenden müssen. Zudem sind bis zur Erfassung und Meldung der Emissionsdaten viele Dekarbonisierungsmöglichkeiten bereits vertan, was die Wirkung unternehmerischer Nachhaltigkeitsinitiativen einschränkt.

Diese Ineffizienzen führen zu Fehlermargen von 431 TP4T bei Scope-3-Berechnungen, wodurch die gemeldeten Emissionsdaten für Entscheidungen und Compliance unzuverlässig werden. Zudem entstehen mittelständischen Unternehmen durchschnittliche jährliche Compliance-Kosten von 1 TP5T2,4 Millionen – eine erhebliche finanzielle Belastung, die Ressourcen von strategischen Nachhaltigkeitsinvestitionen abzieht. Besonders kritisch ist, dass Unternehmen, die sich auf fehlerhafte Berichtsmethoden verlassen, wichtige Dekarbonisierungschancen an wichtigen Lieferkettenknotenpunkten verpassen. Dies beeinträchtigt ihre Fähigkeit, langfristige Emissionsreduktionsziele zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Unternehmen einen datengesteuerten, automatisierten und zukunftsorientierten Emissionsmanagement-Ansatz verfolgen, der Genauigkeit, Compliance und sinnvolle Nachhaltigkeitsfortschritte gewährleistet.

Ein präzisionsbasiertes Framework für Scope 3-Management

Angesichts dieser Herausforderungen müssen Unternehmen einen differenzierteren, datenbasierten Ansatz für die Berichterstattung zu Scope 3-Emissionen verfolgen. Die Implementierung eines präzisen Rahmens kann die Compliance-Effizienz und die Effektivität der Emissionsreduzierung deutlich verbessern. Ein wichtiger Bestandteil eines solchen Rahmens ist ein automatisiertes regulatorisches Überwachungssystem, das die sich entwickelnden Offenlegungspflichten in verschiedenen Rechtsräumen verfolgen kann. Durch die Integration dynamischer, automatisch aktualisierter Tracking-Tools können Unternehmen regulatorische Änderungen frühzeitig erkennen und die Einhaltung internationaler Berichtsstandards sicherstellen.

Eine weitere wichtige Innovation ist die Entwicklung eines Wesentlichkeitsmatrix-Generators, der auf dem doppelten Wesentlichkeitsrahmen der CSRD basiert. Dieses Tool ermöglicht es Unternehmen, ihre Bemühungen zur Emissionsreduzierung anhand finanzieller und ökologischer Auswirkungen zu priorisieren und so gezieltere Interventionen in den Lieferketten zu ermöglichen. Darüber hinaus ist ein strukturiertes Lieferantenkapazitätsprogramm unerlässlich, um sicherzustellen, dass Lieferanten genaue und konsistente Emissionsdaten liefern können. Durch die Implementierung eines strukturierten Onboarding-Prozesses können Unternehmen einen Großteil ihrer Lieferanten innerhalb kurzer Zeit in die Klimaberichterstattung integrieren und so die Datengenauigkeit und -konsistenz insgesamt verbessern.

Für Unternehmen in Ländern mit strengen Emissionsoffenlegungspflichten, wie beispielsweise Kalifornien, können maßgeschneiderte Compliance-Lösungen die Berichtsprozesse optimieren. Vorgefertigte Berichtsvorlagen, die den Überwachungsprotokollen des California Air Resources Board (CARB) entsprechen, können den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren und die Einhaltung der Compliance-Vorgaben beschleunigen.[3] Integrierte Workflows für die rechtliche Prüfung unterstützen Unternehmen zusätzlich, indem sie sicherstellen, dass die Offenlegung von Klimarisiken den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen entspricht. Darüber hinaus können Finanzierungsmodelle für die Lieferantentransformation vor- und nachgelagerte Partner dazu motivieren, in Initiativen zur Emissionsreduzierung zu investieren. Dies senkt letztendlich die Scope-3-Basiswerte und verbessert die Nachhaltigkeitsleistung.

Branchenspezifische Ansätze von Floodlight für die Scope-3-Berichterstattung

Die Herausforderungen der Scope-3-Berichterstattung sind besonders in Branchen wie der Landwirtschaft und der Mineralverarbeitung ausgeprägt, deren Lieferketten sich über mehrere Rechtsräume erstrecken und komplexe Emissionsquellen beinhalten. Floodlight hat zwei Arten von Lieferketten in der Palmölindustrie in Indonesien und der Gewinnung und Verarbeitung von Seltenerdmineralien in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) analysiert. Diese Sektoren stellen besondere Herausforderungen bei der Emissionsverfolgung dar und erfordern spezielle Methoden, um eine genaue Berichterstattung und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Bei der Palmölproduktion entstehen Emissionen aus verschiedenen Quellen, darunter Landnutzungsänderungen, Abholzung, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Verarbeitungsanlagen und Transport. Eine umfassende Bewertung der Scope-3-Emissionen für Palmölunternehmen beginnt mit einer soliden Datenerfassungsstrategie. Daten über Palmölplantagen, -mühlen und -raffinerien sind für die Analyse der Scope-3-Emissionen im Zusammenhang mit Landnutzungsemissionen, Düngemitteleinsatz und Verarbeitungsenergieverbrauch unerlässlich. [4]Satellitenbilder und Fernerkundungstechnologien ermöglichen zusätzliche Nachweise für Landnutzungsänderungen und helfen Unternehmen, die Emissionen aus Abholzung und Torfumwandlung abzuschätzen. Zusätzlich werden Methoden der Lebenszyklusanalyse (LCA) eingesetzt, um die Emissionen entlang der Lieferkette zu quantifizieren und sicherzustellen, dass die Emissionsfaktoren die spezifischen Produktions- und Verarbeitungsbedingungen in Indonesien widerspiegeln.

Dalle erstellte ein Bild von Palmölplantagen in unmittelbarer Nähe geschützter Wälder. Die Palmölplantagen bilden den ersten Schritt bei der Emissionsbewertung von Scope 3. Wildtiere wie Orang-Utans sind von zunehmender Abholzung und dem Verlust der Artenvielfalt betroffen. Der nächste Schritt in der Lieferkette sind die Raffinerien, in denen Palmöl gewonnen wird. Der letzte Teil der Lieferkette ist die Herstellung einer Vielzahl von Produkten, darunter Speiseöl, Kosmetika und biologisch abbaubare Produkte.

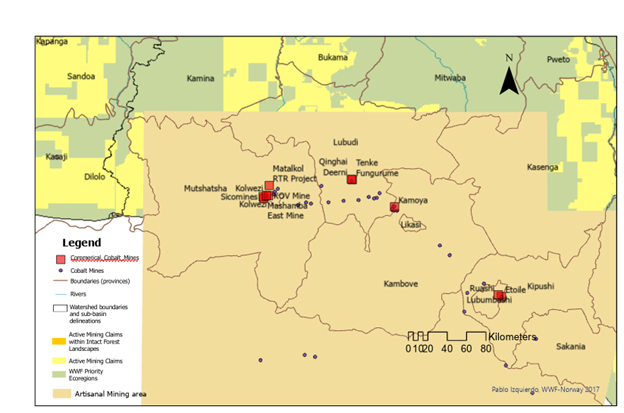

Für Seltene Erden aus der Demokratischen Republik Kongo wird die Emissionsberichterstattung durch fragmentierte Lieferketten, handwerklichen Bergbau und geopolitische Risiken erschwert. Der Abbau und die Verarbeitung von Seltenen Erden verursachen aufgrund des hohen Energiebedarfs des Bergbaus und der Raffination erhebliche Treibhausgasemissionen. Floodlight wird im Rahmen seiner Datenerhebung mit lokalen Bergbaugenossenschaften, industriellen Bergbauunternehmen und Schmelzanlagen zusammenarbeiten, um Emissionsdaten zu Erzabbau, Transport und chemischer Verarbeitung zu erhalten. Floodlight (siehe Abbildung 1 unten) berücksichtigt intakte Waldgebiete sowie gegebenenfalls Emissionen aus bergbaubedingter Abholzung. Angesichts des weit verbreiteten informellen Bergbaus müssen Emissionsschätzungen möglicherweise sekundäre Datenquellen wie Umweltverträglichkeitsprüfungen und behördliche Berichte berücksichtigen, um die Genauigkeit zu verbessern. Satellitenbilder und Drohnentechnologie unterstützen die Bewertung der Scope-1-Emissionen der Minen. Darüber hinaus bietet die Blockchain-Technologie eine potenzielle Lösung zur Verfolgung von Emissionen entlang der Mineralienlieferketten und sorgt für Transparenz und Rückverfolgbarkeit vom Abbau bis zur Herstellung des Endprodukts.

Abbildung 1: Diese Karte zeigt die Standorte kommerzieller Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) sowie wichtige Umweltmerkmale, darunter aktive Bergbaugebiete in intakten Waldlandschaften (hellgelbe Flächen) und WWF-Ökoregionen (grüne Flächen). Kommerzielle Kobaltminen sind auf der Karte gekennzeichnet; handwerkliche Bergbaugebiete (braun/beige); Flüsse und Wassereinzugsgebiete (blaue Linien).

In der Demokratischen Republik Kongo ist der Kobaltabbau vor allem mit groß angelegten Kupferbergbauvorhaben verbunden, wie beispielsweise der Tenke-Fungurume-Mine (China Molybdenum – CMOC), der Mutanda-Mine (Glencore), der Kamoto Copper Company (KCC) (Glencore) und dem Metalkol RTR-Projekt (Eurasian Resources Group – ERG). Die Vereinigten Staaten zeigen zunehmendes Interesse am Bergbausektor der Demokratischen Republik Kongo (DRK), vor allem aufgrund der umfangreichen Reserven des Landes an kritischen Mineralien, die für Spitzentechnologien unverzichtbar sind. In jüngster Zeit haben die USA Sondierungsgespräche mit der Demokratischen Republik Kongo bezüglich möglicher Partnerschaften für den Zugang zu diesen kritischen Mineralien aufgenommen. Ziel dieser Gespräche ist die Sicherung von Mineralexplorationsrechten im Austausch für die Unterstützung der kongolesischen Regierung unter Präsident Félix Tshisekedi, der sich derzeit mit den bewaffneten Konflikten in den östlichen Regionen des Landes befasst.[5] Ein wesentlicher Faktor für das US-Interesse ist die derzeitige Dominanz chinesischer Unternehmen im Bergbau der Demokratischen Republik Kongo. Chinesische Firmen kontrollieren einen erheblichen Teil des Großbergbaus, was Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von den Lieferketten für wichtige Mineralien aufkommen lässt. Durch direkte Partnerschaften mit der Demokratischen Republik Kongo wollen die USA ihre Quellen für kritische Mineralien diversifizieren und so die Abhängigkeit von chinesisch kontrollierten Lieferketten verringern.[6] Darüber hinaus haben die USA ihre Absicht bekundet, eine verantwortungsvolle und transparente Erschließung der Bodenschätze der Demokratischen Republik Kongo zu fördern. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den umfassenderen Bemühungen um eine ethische Rohstoffbeschaffung und befasst sich mit Problemen wie Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten.[7]

Floodlight nutzt Blockchain-Technologie zur Schätzung von Scope-3-Emissionen in diesen Sektoren und erfordert eine Kombination aus Primärdatenerfassung, modellierten Emissionsfaktoren und Verifizierungsmechanismen. Unternehmen können digitale Lieferkettenplattformen nutzen, um Emissionsdaten aller Lieferanten zu aggregieren und Emissions-Hotspots zu identifizieren. Lieferantenaudits, die Verifizierung durch Dritte und Branchenkooperationen können die Datenzuverlässigkeit weiter verbessern. Darüber hinaus können Szenarioanalysen und Sensitivitätstests Unternehmen dabei helfen, ihre Emissionsschätzungen zu verfeinern und dabei mögliche Abweichungen in den Lieferantenpraktiken und Marktbedingungen zu berücksichtigen.

Strategische und finanzielle Auswirkungen des Scope 3-Managements

Durch einen konsequenten, datenbasierten Ansatz für das Scope-3-Emissionsmanagement können Unternehmen erhebliche strategische und finanzielle Vorteile erzielen. Verkürzte Compliance-Zeiträume, verbesserte Datentransparenz und ein stärkeres Stakeholder-Engagement tragen zu einer robusteren und nachhaltigeren Lieferkette bei. Darüber hinaus kann ein proaktives Scope-3-Management den Zugang zu grünen Finanzierungsmechanismen wie nachhaltigkeitsgebundenen Krediten und Emissionszertifikatsmärkten erleichtern und so finanzielle Anreize für Initiativen zur Emissionsreduzierung schaffen.

Investoren und ESG-Ratingagenturen prüfen die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen zunehmend genauer. Daher ist eine umfassende Emissionsberichterstattung ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal auf den Kapitalmärkten. Unternehmen, die im Scope-3-Management führend sind, können ihre Marktposition verbessern, nachhaltigkeitsorientierte Investoren gewinnen und regulatorische Risiken sowie Reputationsrisiken minimieren. Darüber hinaus können effektive Strategien zur Emissionsreduzierung durch verbesserte Energieeffizienz, Abfallreduzierung und Lieferkettenoptimierung zu Kosteneinsparungen führen.

Da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen ständig weiterentwickeln, müssen Unternehmen fortschrittliche Strategien für das Emissionsmanagement im Scope 3-Bereich anwenden, um in einem sich schnell verändernden Nachhaltigkeitsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Um in einer kohlenstoffarmen Wirtschaft langfristig widerstandsfähig zu sein und Wert zu schaffen, ist es unerlässlich, über die Einhaltung von Vorschriften hinauszugehen und die Emissionsreduzierung in die Kerngeschäftsstrategie zu integrieren.

Das Fazit

Bis 2025 wird sich das Scope-3-Emissionsmanagement von einer bloßen Compliance-Anforderung zu einem strategischen Muss für Unternehmen entwickeln, die ihre Widerstandsfähigkeit stärken, ihre Finanzierung sichern und sich am Markt differenzieren wollen. Angesichts strengerer Regulierungen und einer zunehmenden Kontrolle durch Investoren müssen Unternehmen von reaktiver Compliance-Berichterstattung zu proaktivem Emissionsmanagement übergehen. Dieser Übergang ermöglicht es Unternehmen, die Scope-3-Berichterstattung als Instrument zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten, zur Erschließung grüner Finanzierungsmöglichkeiten und zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition zu nutzen.

Eine robuste Scope-3-Managementstrategie stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und ermöglicht es Unternehmen, Klimarisiken zu minimieren, die Transparenz zu erhöhen und das Engagement ihrer Lieferanten zu fördern. Unternehmen, die die Emissionsverfolgung in ihre Lieferkettenentscheidungen integrieren, können Bereiche mit hohem Dekarbonisierungspotenzial identifizieren, die Lieferantenverantwortung verbessern und langfristige Nachhaltigkeitspartnerschaften aufbauen. Durch die Einbettung von Emissionsreduzierungsmaßnahmen in Beschaffungs- und Betriebsstrategien sind Unternehmen besser gerüstet, um regulatorischen Druck und Lieferkettenunterbrechungen zu bewältigen.

Darüber hinaus wird die Scope-3-Berichterstattung zunehmend als Wegbereiter für grüne Finanzierungen anerkannt und erleichtert den Zugang zu nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinstrumenten und Investitionsmöglichkeiten. Finanzinstitute priorisieren Unternehmen mit starker ESG-Performance und belohnen diejenigen, die konkrete Anstrengungen zur Emissionsreduzierung nachweisen, mit niedrigeren Kreditkosten und günstigen Investitionsbedingungen. Durch die Einführung datenbasierter, prüfbarer Emissionsberichterstattungspraktiken können Unternehmen das Vertrauen der Anleger stärken und von neuen grünen Finanzierungsmechanismen wie Nachhaltigkeitsanleihen und Emissionszertifikatsmärkten profitieren.

Schließlich dient ein effektives Scope-3-Emissionsmanagement als Differenzierungsmerkmal im Markt, stärkt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und das Vertrauen der Stakeholder. Unternehmen, die ihre Lieferkettenemissionen proaktiv messen, melden und reduzieren, können sich als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit profilieren und so ihren Markenruf und die Kundenbindung stärken. Da Verbraucher und Investoren klimabewussten Unternehmen zunehmend den Vorzug geben, verschaffen sich Unternehmen, die ihre Emissionen transparent offenlegen und messbare Reduktionen umsetzen, einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche.

Floodlight bietet die technische Infrastruktur und länderübergreifende Expertise, um die Berichtslast in einen wertschöpfenden Motor zu verwandeln. Wir ermöglichen zukunftsorientierten Unternehmen, modernste Datenmethoden in ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren und so eine präzise Emissionsverfolgung, ein verbessertes Risikomanagement und eine optimierte Stakeholder-Kommunikation zu gewährleisten. Mit unserem Ansatz können Unternehmen nachweisen, dass ihre Klimaverpflichtungen strategisch ausgerichtet, gut umgesetzt und den höchsten Branchenstandards entsprechen.

Leitfaden zur Zuordnung der Emissionen vorgelagerter Lieferanten

Um Konsistenz und Transparenz in der Scope-3-Berichterstattung zu gewährleisten, sollten Unternehmen die Emissionen ihrer Vorlieferanten strukturiert und datenbasiert zuordnen. Das berichtende Unternehmen muss von jedem Lieferanten zwei wichtige Daten erheben: (1) die gesamten Treibhausgasemissionen des Lieferanten auf Werks- oder Geschäftsbereichsebene und (2) den Anteil des berichtenden Unternehmens an der Gesamtproduktion des Lieferanten. Die Zuordnung kann anhand physikalischer Faktoren (z. B. Produktionseinheiten, Masse, Volumen) oder wirtschaftlicher Faktoren (z. B. Umsatz, Ausgaben für Lieferantenprodukte) erfolgen.

Unsere Floodlight-Plattform liefert verifizierte Emissionsdaten auf Lieferantenebene und stellt sicher, dass die berichtenden Unternehmen ihren Anteil an den vorgelagerten Emissionen genau zuordnen können. Um die korrekte Zuordnung zu gewährleisten, müssen Unternehmen die Menge der von jedem Lieferanten bezogenen Waren oder Dienstleistungen angeben. Externe Datenquellen werden genutzt, um das Gesamtproduktionsvolumen des Lieferanten zu ermitteln. Dieser Ansatz gewährleistet methodische Konsistenz im gesamten Emissionsinventar des berichtenden Unternehmens und wahrt gleichzeitig die Vertraulichkeit der Lieferanten und die operative Machbarkeit.

Durch die Einführung dieser strengen Emissionszuteilungsmethode können Unternehmen die Genauigkeit und Vergleichbarkeit ihrer Scope-3-Angaben verbessern, sich an globale Berichtsstandards anpassen und ihr Engagement für die Dekarbonisierung ihrer Lieferkette unter Beweis stellen. Dieser strategische Ansatz erleichtert nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern stärkt auch die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, verbessert die Investor Relations und positioniert Unternehmen als Vorreiter in Sachen Klimaverantwortung.

[1] https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/007/834/original/Scope-3-Upstream-Report.pdf

[2] https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2024-12/ClimateDisclosureQs_Dec2024.pdf

[3] Johnson, KC (2023). Kaliforniens ehrgeizige Treibhausgaspolitik: Ist sie ehrgeizig genug? Energiepolitik, 177, 113545.

[4] Gopal, S., Kelly-Fair, M., & Ma, Y. (2023, Juli). Palmöl – Die zunehmende Bedeutung von Abholzung und Biodiversitätsrisiken in Indonesien und Malaysia. In IGARSS 2023-2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (S. 2374-2377). IEEE.

[5] https://www.ft.com/content/3f638e29-4790-4a10-b5b7-a79f9ef55491

[6] https://www.reuters.com/world/africa/us-open-minerals-partnerships-with-democratic-republic-congo-2025-03-09/

[7] https://www.reuters.com/world/africa/us-open-minerals-partnerships-with-democratic-republic-congo-2025-03-09/