Figur: Ein Hyperscaler-Rechenzentrum mit KI-Stromversorgungsservern, Wasserinfrastruktur, Stromracks und erneuerbaren Energiequellen (Solar- und Windenergie).

1. Einleitung: KI und die Infrastruktur hinter der Intelligenz

Der aktuelle Anstieg der Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) – von großen Sprachmodellen über generative Tools und Echtzeit-Übersetzungssysteme bis hin zur Automatisierung intelligenter Städte – beruht auf etwas weniger Sichtbarem: einer schnell wachsenden physischen Infrastruktur aus Hyperscale-Rechenzentren. Diese Rechenzentren sind nicht nur Speicherknotenpunkte oder Cloud-Relays; sie sind die Motoren der KI. Während KI oft für ihr Versprechen gelobt wird, Klimaprobleme zu lösen, die Landwirtschaft zu verbessern und intelligentere Städte zu ermöglichen, wirft ihr steigender Energie- und Ressourcenbedarf lange Schatten auf Umwelt und Gesellschaft.

Moderne KI-Modelle erfordern erhebliche Rechenressourcen, insbesondere während der Trainingsphase. Das Training eines einzigen großen Modells kann die wochen- oder sogar monatelange Verarbeitung von Petabytes an Daten auf Tausenden von Hochleistungs-GPUs erfordern. Diese Rechenintensität führt direkt zu einem erhöhten Strom- und Wasserverbrauch – zwei wichtige Umweltfaktoren, die mit der Standortwahl, dem Betrieb und der Erweiterung moderner Rechenzentren zusammenhängen.

2. Rechenzentren im Zeitalter der KI

In der Vergangenheit waren Rechenzentren für die Unterbringung verschiedener Server konzipiert, die Webhosting, E-Mail und Unternehmenssoftware verwalteten. Diese Systeme waren zwar unverzichtbar, benötigten aber relativ wenig Strom und Kühlung. Die KI-Revolution hat dieses Paradigma jedoch verändert. Neue Rechenzentren werden zunehmend für die Unterstützung hochdichter Computercluster gebaut, die für das Training von KI-Modellen, die Bereitstellung von Inferenzen und die Echtzeit-Datenverarbeitung optimiert sind.

Laut Zhou (2021) wird das globale Datenvolumen voraussichtlich von 41 Zettabyte im Jahr 2019 auf 175 Zettabyte bis 2025 steigen. Diese Entwicklung deckt sich mit den Prognosen von Reinsel et al. (2017), die davon ausgehen, dass die Datenmenge bis 2025 163 ZB erreichen wird – eine Verzehnfachung gegenüber 2016. Diese Prognosen sind keine abstrakten Hochrechnungen mehr. Sie spiegeln reale Veränderungen bei den Infrastrukturinvestitionen wider, insbesondere bei den größten Technologieunternehmen – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud (Alphabet) und Meta AI –, die gemeinhin als Hyperscaler bezeichnet werden.

Die architektonische Weiterentwicklung von Rechenzentren zur Unterstützung von KI-Workloads erfordert spezialisierte Hardware wie GPUs und TPUs, die deutlich mehr Energie benötigen als herkömmliche CPUs. Infolgedessen gehören Rechenzentren, die generative KI unterstützen, heute zu den energieintensivsten Strukturen in der globalen Infrastrukturlandschaft.

3. Hyperscaler: Die Titanen der KI-Infrastruktur

Der größte Teil dieses Wachstums wird von einer Handvoll mächtiger Akteure vorangetrieben. Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta dominieren den Bereich der KI-Rechenzentren weltweit. Diese Hyperscaler entwickeln und betreiben große Cloud-Plattformen, die KI-Modelle trainieren, Unternehmensdienste verwalten und verbraucherorientierte Anwendungen betreiben.

Bis 2025 werden die USA über 5.426 Rechenzentren beherbergen und damit die weltweit am stärksten mit digitaler Infrastruktur ausgestattete Nation sein (Cloudscene, 2025). Allein Virginia verfügt innerhalb der USA über 13 Prozent der weltweiten Rechenzentrumskapazität und fast 25 Prozent der gesamten nordamerikanischen Kapazität (Sickles et al., 2024). Weltweit repräsentieren die USA 54 Prozent der gesamten Hyperscale-Kapazität, und Analysten prognostizieren den Bau von 130 bis 140 neuen Hyperscale-Rechenzentren pro Jahr (Synergy Research Group, 2025).

KI-Modelle, die in Hyperscale-Umgebungen eingesetzt werden, bevorzugen tendenziell geografische Regionen mit günstiger Steuerpolitik, billigem Strom und gemäßigten Klimabedingungen. Diese Entscheidungen führen oft zu Clustern riesiger Rechenzentren in Regionen, die möglicherweise nicht über die natürlichen Ressourcen oder die Infrastruktur verfügen, um sie nachhaltig zu betreiben.

4. Rechenzentrumsökonomie im Zeitalter der KI: Die steigenden Kosten der Intelligenz

Da KI in alle Branchen vordringt – von der Finanz- und Pharmabranche bis hin zu Logistik und Verteidigung –, wächst die Infrastruktur, die sie ermöglicht, rasant, um den beispiellosen Rechenleistungsanforderungen gerecht zu werden. Das Herzstück dieser Infrastruktur bildet das Rechenzentrum: der physische Ort, an dem Daten verarbeitet, gespeichert und analysiert werden.

Doch mit dem zunehmenden KI-Boom steigen auch der Energieverbrauch und die betriebliche Komplexität moderner Rechenzentren. Neue Forschungs- und Politikansätze befassen sich mit den wirtschaftlichen, ökologischen und standortbezogenen Auswirkungen KI-gestützter digitaler Infrastrukturen. Der Übergang von traditionellen Computer-Workloads zu KI-spezifischen Aufgaben verändert das Energieprofil von Rechenzentren grundlegend. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cloud-Diensten sind KI-Workloads rechenintensiv und erfordern eine massive parallele Verarbeitung über längere Zeiträume. Das Training eines großen Sprachmodells kann beispielsweise mehrere Megawattstunden Strom verbrauchen.

Jüngste Erkenntnisse von Chen et al. (2024) zeigen, dass KI-Workloads der nächsten Generation den Strombedarf pro Rack um mehr als 300% erhöhen. Hyperscaler wie Microsoft, Google (Alphabet), Amazon Web Services und Meta liefern sich derzeit ein Wettrennen um die Modernisierung ihrer globalen Präsenz mit KI-fähiger Infrastruktur, die sich durch höhere Wärmedichte, fortschrittliche Kühlsysteme und die Nähe zu erneuerbaren Energiequellen auszeichnet.

Die makroökonomischen Auswirkungen sind klar: Strom ist zu einem Kostenfaktor und zunehmend zu einem Engpass geworden. In den Vereinigten Staaten ist die Situation noch akuter. Das Energieministerium (2023) berichtet, dass Rechenzentren bis Ende 2023 bis zu 8 Prozent des nationalen Strombedarfs decken könnten. Manche einzelne Rechenzentren benötigen mittlerweile so viel Energie wie ganze Kleinstädte. Eine Anlage mit einer Leistung von 11.951 Kilowatt kann so viel Strom verbrauchen wie 10.000 Wohnhäuser (Bast et al., 2022). Wie Berger (2025) feststellt, machen die Energiekosten in einigen US-Regionen mittlerweile 401 bis 601 TP7B der Betriebskosten in KI-Rechenzentren aus.

Die Auswirkungen auf die CO2-Emissionen sind gravierend. Hyperscaler werben zwar mit ihrem Engagement für erneuerbare Energien, viele ihrer Betriebe sind jedoch immer noch auf Netzstrom aus fossilen Brennstoffen angewiesen. Selbst wenn erneuerbare Energien Teil des Energiemixes sind, reduziert sich die CO2-Intensität nicht immer, insbesondere nicht in Spitzenlastzeiten. Zudem werden Emissionen – beispielsweise aus der GPU-Herstellung und dem Bau von Rechenzentren – in den Klimaversprechen der Unternehmen selten berücksichtigt (Ananth & Malige, 2024). Diese Scope-3-Emissionen sind zwar indirekt, tragen aber am stärksten zum CO2-Fußabdruck der KI-Infrastruktur bei.

5. Wasserverbrauch und lokale Umweltbelastung

Energie ist nur ein Teil der Umweltbelastung. Rechenzentren benötigen ebenfalls enorme Mengen Wasser, vor allem für die Kühlung und indirekt durch die Stromerzeugung. Unter Berücksichtigung des direkten und indirekten Verbrauchs können Rechenzentren zwischen 1 und 205 Liter Wasser pro Gigabyte verarbeiteter Daten verbrauchen (Ristic, Madani & Makuch, 2015).

Hyperscaler errichten ihre Anlagen häufig in Gebieten, die bereits unter Wasserknappheit leiden. Laut JLARC (2017) verbraucht ein typisches Rechenzentrum jährlich 27 Millionen Liter Wasser – vergleichbar mit einem großen Bürogebäude. Die Ansammlung von Dutzenden oder gar Hunderten von Rechenzentren in einer einzigen Region wie Virginia oder Phoenix kann jedoch die lokalen Grundwasserleiter, Flüsse und kommunalen Wassersysteme erheblich belasten.

Darüber hinaus kann das erhitzte Abwasser aus Rechenzentren lokale Ökosysteme verändern, die aquatische Artenvielfalt schädigen und zur Wärmeverschmutzung beitragen. Die wachsende Nachfrage nach KI bedeutet, dass die Anzahl und Intensität solcher Anlagen ohne starke regulatorische Eingriffe wahrscheinlich nicht abnehmen wird.

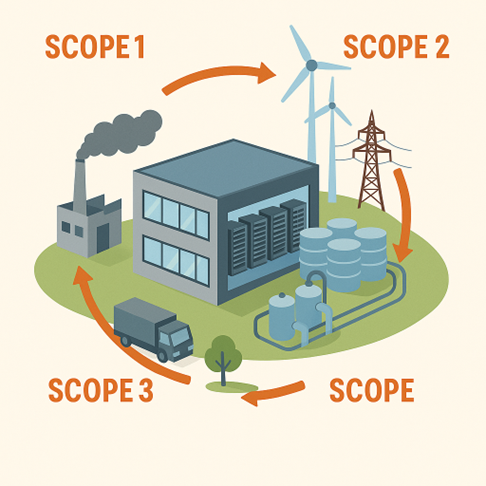

6. Scope 2- und Scope 3-Emissionen stehen unter der Lupe

In der Vergangenheit konzentrierte sich die Emissionsbilanzierung von Rechenzentren auf Scope 2 – indirekte Emissionen aus dem Strombezug. Immer mehr wissenschaftliche Studien lenken den Fokus jedoch auf Scope 3-Emissionen, die vorgelagerte Lieferkettenfaktoren wie Halbleiterherstellung, Servertransport und Baumaterialien umfassen. Abbildung 2 zeigt die Treibhausgasemissionen eines typischen Rechenzentrums in Scope 1, 2 und 3.

Eine umfassende Studie von Ananth und Malige (2024) zeigt, dass die Scope-3-Emissionen von Hyperscale-Rechenzentren die Scope-2-Emissionen um das Doppelte übersteigen können, insbesondere während der Ausbauphase. Da KI-Systeme fortschrittlichere GPUs und schnellere Netzwerkkomponenten benötigen, steigt der in der Hardware enthaltene Kohlenstoff weiter an.

Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf ESG-konforme Investoren und Unternehmenskunden. Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) müssen große Unternehmen, die in oder mit der EU tätig sind, nun Scope-3-Emissionen offenlegen, was Hyperscaler einer strengeren regulatorischen Kontrolle unterwirft.

7. KI als Problem und Lösung zugleich

Ironischerweise kann KI selbst eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Umweltauswirkungen ihrer Infrastruktur spielen. KI-gestützte Überwachungssysteme können beispielsweise die Kühlung in Rechenzentren optimieren und so den Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent senken, wie Googles DeepMind zeigt. KI kann zudem vorausschauende Wartung, dynamischen Lastausgleich und energieeffiziente Arbeitslastplanung ermöglichen.

Innovationen im Rechenzentrumsdesign, wie Flüssigkeitskühlung und Abwärmerückgewinnung, bieten zusätzliches Potenzial. In nordischen Ländern wird die Abwärme von KI-Zentren nun zur Fernwärmeversorgung Tausender Haushalte genutzt. Dieser Ansatz reduziert nicht nur die Energieverschwendung, sondern bietet auch soziale Vorteile.

Unternehmen wie Meta und Microsoft haben ebenfalls begonnen, in geschlossene Wasserkreisläufe zu investieren, um bis 2030 einen Netto-Null-Wasserverbrauch zu erreichen. Diese Bemühungen sind zwar lobenswert, stellen aber noch immer eher die Ausnahme als die Regel dar.

8. Wichtige Auswirkungen auf Investitionen

Unmittelbare Risiken (2024–2025)

- Ungenutzte Ressourcen: Herkömmliche Rechenzentren (CPU) könnten obsolet werden, da KI-Workloads eine dreifache Leistungsdichte erfordern (GPU/TPU-Cluster). Dies deutet darauf hin, dass ältere Rechenzentren mit geringer Dichte möglicherweise Schwierigkeiten haben, die KI-Infrastruktur der nächsten Generation aufzunehmen und Gefahr laufen, aufgrund veränderter Kundenpräferenzen zu ungenutzten Ressourcen zu werden.

- Volatilität der Energiekosten: Da Rechenzentren immer energieintensiver werden (insbesondere im KI-Bereich), sind die Betreiber einem erhöhten Risiko durch Energiepreisschwankungen und Margenverknappung ausgesetzt – ein erhebliches Problem in einer Welt steigender Strompreise. Etwa 40-60% der Betriebsausgaben sind nun energieabhängig, was zu einem Risiko einer Margenkompression führt

- Regulatorische Risiken: Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) schreibt ausdrücklich die Offenlegung von Treibhausgasemissionen des Geltungsbereichs 3 für betroffene Unternehmen vor. Dazu gehören große öffentliche EU-Unternehmen und Nicht-EU-Unternehmen mit erheblichen EU-Geschäftsaktivitäten, die sich auf die Bewertung der Hyperscaler auswirken.

Investitionsmöglichkeiten

| Sektor/Thema | Investitionsmöglichkeit | Risikostufe | Zeitleiste |

| REITs für erneuerbare Energien | Stromabnahmeverträge (PPAs) für Rechenzentren | Medium | 1-3 Jahre |

| Kühltechnik | Flüssigkeitskühlung, Abwärmerückgewinnung | Hoch | 2-5 Jahre |

| Wasserinfrastruktur | Geschlossene Kreislaufsysteme, fortschrittliche Wasseraufbereitungstechnologie | Medium | 3-7 Jahre |

REITs und PPAs für erneuerbare Energien: Der enorme Strombedarf von Rechenzentren treibt Investitionen in erneuerbare Energien und Stromabnahmeverträge (PPAs) voran. Dies kann ein risikoarmes, kurzfristiges (1-3 Jahre) Spiel sein, da die Nachfrage und der regulatorische Druck nach sauberer Energie steigen.[1].

Kühltechnologie: Mit zunehmender Leistungsdichte von KI reicht herkömmliche Kühlung nicht mehr aus. Investitionen in vielversprechende, aber technisch riskantere Lösungen wie Flüssigkeitskühlung und die Nutzung von Abwärme werden in den nächsten zwei bis fünf Jahren voraussichtlich zunehmen.[2].

Wasserinfrastruktur: Effizientes Wassermanagement wird angesichts des steigenden Kühlbedarfs immer wichtiger. Investitionen in geschlossene Kühlkreisläufe und fortschrittliche Wasseraufbereitungstechnologien werden vorangetrieben und rechnen mit einer Amortisierung in drei bis sieben Jahren.[3].

Checkliste für die Due Diligence

- Energiebeschaffungsstrategie und PPA-Portfolio

- Wassernutzungseffizienz und lokale Verfügbarkeit

- Möglichkeit zur Berichterstattung über Scope-3-Emissionen

- Prozentsatz der KI-fähigen Infrastruktur

- Geografische Diversifizierung vs. Klimarisiko

Floodlight Empfohlene Maßnahmen zur Bewertung typischer Rechenzentren.

- Überprüfen Sie bestehende Technologiebeteiligungen auf Rechenzentrumsrisiken und Energieeffizienz

- ESG-Fonds auf Lücken in der Emissionsberichterstattung zu Scope 3 prüfen

- Berücksichtigen Sie Infrastrukturmaßnahmen im Bereich erneuerbare Energien und Kühltechnologie

[1] https://netzeroinsights.com/resources/key-investment-trends-driving-data-center-sustainability-in-2025/

[2] https://www.bloomenergy.com/blog/powering-ai/

[3] https://fortune.com/asia/2025/07/22/data-centers-power-renewable-energy-brainstorm-ai-singapore/

Quellen:

- Ananth, C. & Malige, LK (2024). Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf die moderne Rechenzentrumsbranche. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4930505

- Berger, A. (2025). Rechenzentren für künstliche Intelligenz und in den USA ansässige Hyperscaler. Johns Hopkins Universität. https://jscholarship.library.jhu.edu/items/8792d5a5-91a3-4179-bc73-61fcc2ae1879

- Bast, J., et al. (2022). Energieprofil von US-Rechenzentren

- Chen, D., Youssef, A., et al. (2024). Transformation der Hybrid Cloud für neue KI-Workloads. arXiv. https://arxiv.org/abs/2411.13239

- Wolkenszene. (2025). Globales Rechenzentrumsverzeichnis

- Energieministerium. (2023). Trends beim Energieverbrauch von Rechenzentren

- Ferreboeuf, H. (2023). Übergang zu nachhaltigen digitalen Modellen. TU-Berlin.

- JLARC. (2017). Wasserverbrauch von Rechenzentren in Virginia

- Lifset, R., et al. (2025). Überprüfung des Umweltrechts

- Masanet, E., et al. (2020). Neukalibrierung der Schätzungen zum weltweiten Energieverbrauch von Rechenzentren

- Sickles, K., et al. (2024). Energieungleichheiten in Rechenzentren

- Zhou, Y. (2021). Prognose des globalen Datenvolumens